研究紹介

シトクロムP450を利用するバイオ触媒の開発

第1章: デコイ分子を用いた過酸化水素駆動型P450の機能改変

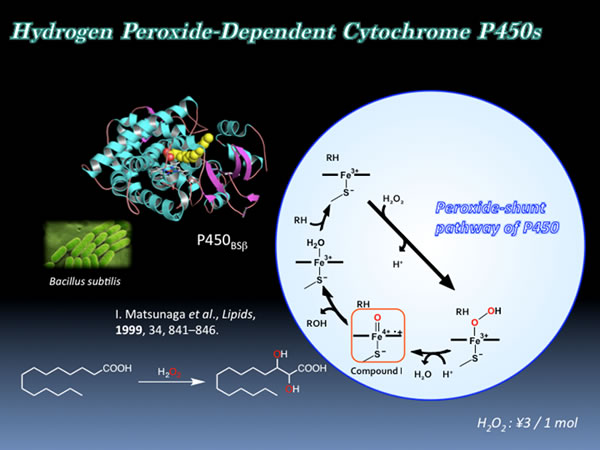

過酸化水素駆動型P450とデコイ分子

P450の中でも非常に珍しく、P450BSβは過酸化水素を用いて長鎖脂肪酸を水酸化することができる。ところが、P450BSβは長鎖脂肪酸を高選択的に水酸化するある意味非常に優れた酵素であったため、他の基質の酸化反応にはまったく適用できないという弱点があった。

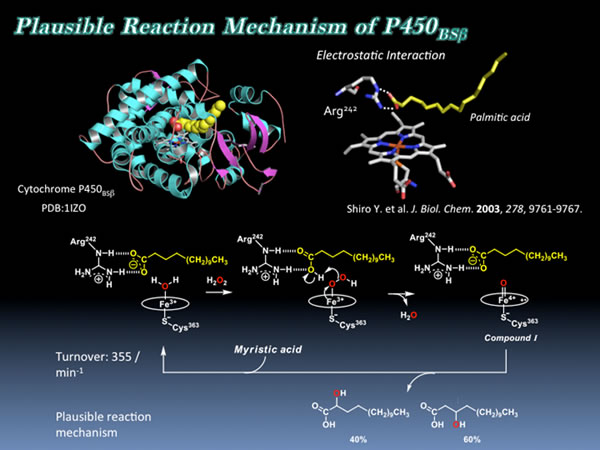

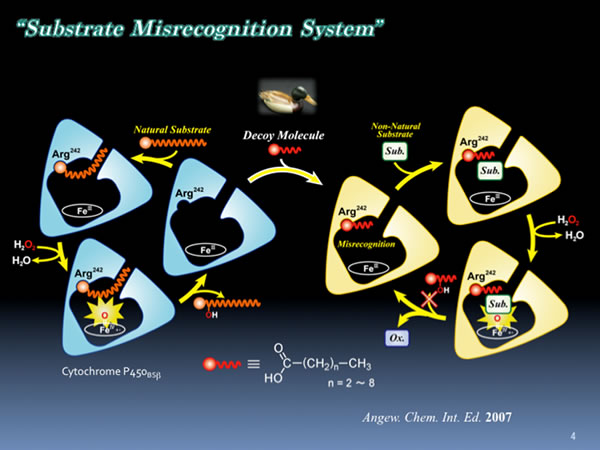

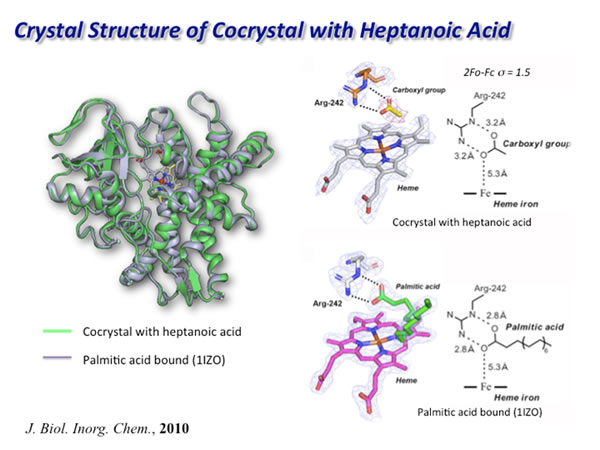

P450BSβの高い基質特異性は、その独特の反応機構に基づくものである。長鎖脂肪酸(パルミチン酸)はそのカルボキシル基がヘムの近傍にある242番目のアルギニンと相互作用することによってヘム上方に固定化される。このカルボキシル基は、長鎖脂肪酸の固定化だけでなく、過酸化水素を用いた酸化活性種生成において、CPOのグルタミン酸と同じようにO-O結合のイオン的解裂を促進する。長鎖脂肪酸のカルボキシル基が反応開始の引き金となっているので、長鎖アルカンやアルデヒド、アルコールなどカルボキシル基を持たない基質を酸化できない仕組みとなっている。「カルボキシル基を持ち、なおかつ、それ自体は水酸化されることのない疑似基質(デコイ分子)」をP450BSβに取り込ませることにより酸化活性種を生成させ、さらに添加した他の外来基質を酸化する反応システムを考案した。

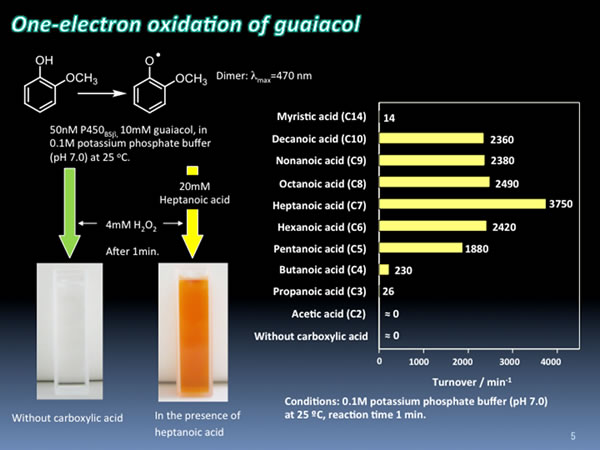

様々な分子を検討した結果、アルキル鎖長が短いアルキルカルボン酸が、P450BSβに水酸化されないデコイ分子として利用できることが分かった。そこで、炭素数7のヘプタン酸を反応系に添加して、グアイヤコールの一電子酸化反応(ペルオキシダーゼ反応)を行ってみたところ、毎分3,000回転を越す速さで反応が進行した。デコイ分子を添加しない場合や本来の対象基質であるミリスチン酸を添加した場合には、ペルオキシダーゼ反応はほとんど進行しない。P450BSβによるミリスチン酸の水酸化反応活性は、毎分355回転と報告されており、本来の酸化活性を遥かに凌ぐ活性を示したことも興味深い。グアイヤコールの一電子酸化反応以外にも、スチレンのエポキシ化反応やエチルベンゼンの水酸化反応といった一酸素原子添加反応も進行した。エチルベンゼンの水酸化では、用いるデコイ分子のアルキル鎖長の違いにより酸化活性だけでなくエナンチオ選択性も大きく変化した。

ヘプタン酸を取り込んだP450のX線構造解析では、242番目のアルギニンの近傍にヘプタン酸のカルボキシル基に対応すると考えられる電子密度がみられ、ヘプタン酸のカルボキシル基が、長鎖脂肪酸のそれと同じようにO–O結合のイオン的解裂を促進していると考えられる。また、ヘプタン酸のアルキル鎖に対応する電子密度が見られないことから、アルキル鎖部分は固定化されずに揺らいでいることが示唆された。このことは、ヘプタン酸が水酸化反応を受けない事実を支持している。

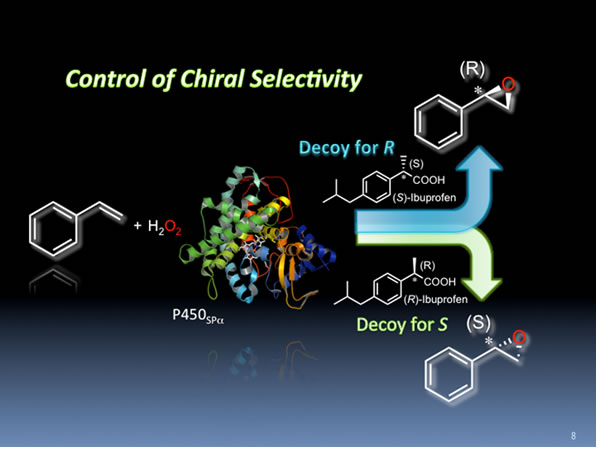

P450BSβと同じく過酸化水素を利用することができるP450SPαに対してもデコイ分子を利用する手法が適用できることを見出した.スチレンのエポキシ化反応では,イブプロフェンなどのα位に不斉を有するカルボン酸をデコイ分子として取り込ませると,デコイ分子の不斉により生成物のキラリティーを反転できることを明らかにしている。

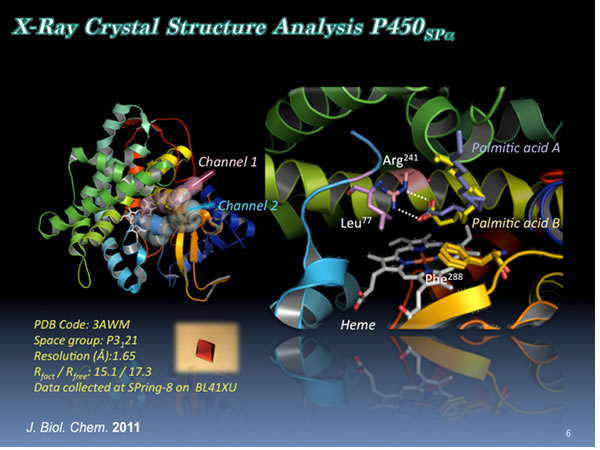

過酸化水素駆動型P450の結晶構造解析

過酸化水素駆動型のシトクロムP450として初めて報告されたシトクロムP450SPα (CYP152B1)のX線結晶構造を1.65 Åの分解能で明らかにした.過酸化水素を用いる酸化活性種生成反応では,長鎖脂肪酸のカルボキシル基がプロトンの受け渡しを行う一般酸塩基触媒として機能することを確認し,過酸化水素駆動型酵素に共通の反応機構であることを示した.また,シトクロムP450SPαが触媒するα位選択的な長鎖脂肪酸の水酸化反応が,長鎖脂肪酸を取り込むチャネルのヘムに対する角度の違いに起因することを提案した.