研究紹介

シトクロムP450を利用するバイオ触媒の開発

第2章: デコイ分子を用いたP450BM3等の機能改変

第13話「オキソモリブデンポルフィリンを用いたCompound I模倣P450BM3の結晶構造解析」

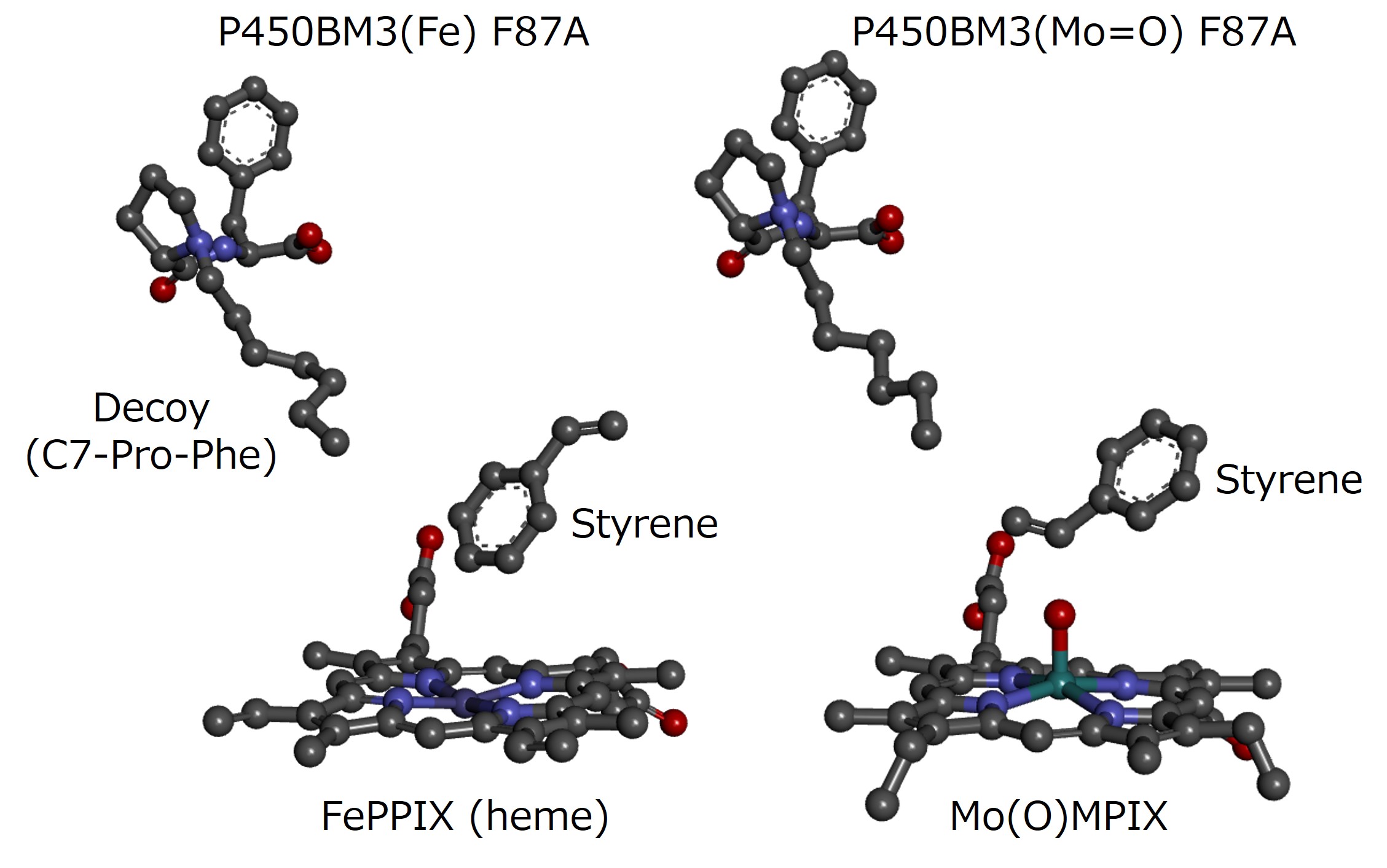

我々はこれまでに結晶化促進デコイ分子を開発し(第8話「結晶化促進デコイ分子によるP450BM3の高速結晶化」)、P450BM3とデコイ分子の構造情報取得が大幅に容易になった。それだけではなく、得られた結晶を基質を含む溶液に浸漬し、基質分子をP450BM3+デコイ分子結晶内に取り込むsoakingを行うことで、P450BM3+デコイ分子+基質の三者複合体の立体構造を得ることにも成功している。これにより、P450BM3の基質ポケット内で、基質とデコイ分子がどのように配向しているかを確認することが可能となり、基質誤認識システムの構造学的な議論が進むきっかけとなったが、いくつかの基質において、実際の酵素反応の結果と三者複合体の構造が矛盾する結果が得られた。例えば、P450BM3とデコイ分子の系に、基質としてスチレンを加えると、芳香環の水酸化ではなく、ビニル基のエポキシ化が進行するが、P450BM3+デコイ+スチレンの共結晶ではスチレンは芳香環をP450BM3の鉄に向けた配向を取っており、酵素反応の選択性と異なっていた。これに対し、我々は、これまでに観測してきた結晶構造がP450BM3の休止状態に近いものであり、酸化反応を進行している際の活性中間体の構造を表現できていないためと考えた。

そこで、これまでに開発してきたP450BM3のヘム置換の技術(第5話「鉄以外の中心金属を持つP450BM3の作成」)を用い、ヘム (鉄プロトポルフィリンIX)の代わりに、オキソモリブデン メソポルフィリンIXを中心に持つオキソモリブデンP450BM3の構築を行った。オキソモリブデン種は5価のモリブデン種であるが、非常に安定で酸化活性には乏しい。しかし、その構造はヘム酵素の酸化活性種であるcompound Iに類似しており、安定なcompound Iモデルとして見なせるのではないかと考えた。結晶化促進デコイ分子を加えて作成したオキソモリブデンP450BM3とデコイ分子の結晶をスチレン飽和緩衝溶液に浸漬し、得られた三者複合体の結晶を結晶構造解析したところ、スチレンはビニル基をオキソモリブデンに向けた配向で結合していた。また、P450BM3 F87A変異体のスチレンエポキシ化ではR体、F87V変異体ではS体が選択的に得られるが、F87A, F87VのオキソモリブデンP450BM3の結晶構造では、スチレンのビニル基とオキソモリブデンが、それぞれR体、S体を与える向きで近接しており、酵素反応の立体選択性と一致した。このことから、我々が開発したオキソモリブデンP450BM3はP450BM3の酸化活性種compound Iの類似の構造情報を与える可能性を持つものであり、今後のP450の機構解明に大きな貢献が期待出来る結果となった。

詳細はこちらの論文をご参照下さい。

- K. Suzuki, J. K. Stanfield, K. Omura, Y. Shisaka, S. Ariyasu, C. Kasai, Y. Aiba, H. Sugimoto, O. Shoji "A Compound I Mimic Reveals the Transient Active Species of a Cytochrome P450 Enzyme: Insight into the Stereoselectivity of P450-Catalysed Oxidations" , Angew. Chem. Int. Ed., 62, (2023) e202215706

https://doi.org/10.1002/anie.202215706